在健身领域,肌肉强化不仅是塑造形体的核心,更是提升运动表现与健康水平的关键。本文将系统解析增肌的科学原理、训练策略与饮食计划,帮助训练者突破瓶颈,实现高效进阶。

一、理解肌肉生长的底层逻辑

肌肉生长的本质是通过训练对肌纤维造成可控损伤,再通过营养补充与恢复实现超量修复。这一过程涉及两大核心机制:

1. 机械张力:通过标准动作下逐渐增加的重量刺激,形成肌纤维撕裂所需的力学信号。

2. 代谢压力:通过中高次数的训练使肌肉充血,积累代谢废物(如乳酸),触发生长因子分泌。

研究表明,新手在最初3-6个月可实现「新手红利期」的快速增长,此后需通过周期化训练突破平台期。

二、科学训练体系构建

1. 动作选择与编排原则

基础动作优先:硬拉、深蹲、卧推、引体向上等复合动作可激活全身80%以上肌群,建议占训练量的60%。

孤立动作补充:针对薄弱部位(如三角肌后束、肱肌)采用哑铃侧平举、绳索面拉等动作精准刺激。

训练频率分配:大肌群(胸/背/腿)每周训练2次,间隔48小时;小肌群(手臂/肩)每周3次,间隔24小时。

2. 渐进超负荷策略

重量进阶:采用「三周周期法」——第一周增加重量5%,第二周保持重量增加组数,第三周再次增重。

强度技巧:

离心控制:下放阶段延长至3-4秒,提升机械张力。

强迫次数:在力竭后由搭档辅助完成2-3次额外动作,突破神经适应。

3. 避免损伤的黄金法则

动作标准化:保持脊柱中立位(如硬拉时避免弓背),关节活动范围完整(如深蹲臀部低于膝盖)。

辅助装备使用:大重量训练时佩戴护腕(减少腕关节压力)、腰带(保护腰椎)。

三、营养摄入的精准调控

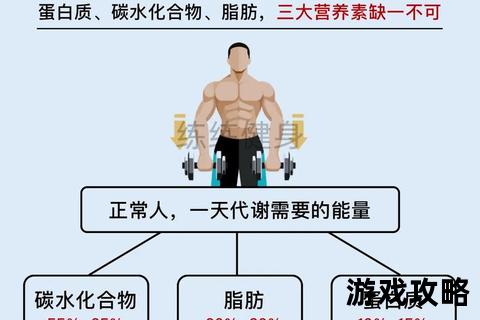

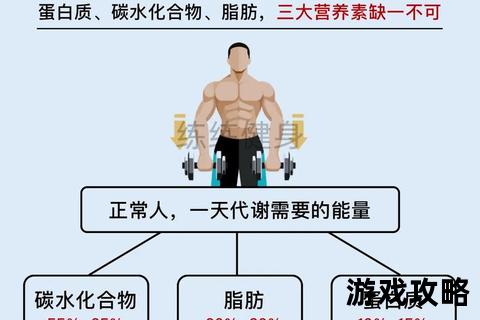

1. 宏量营养素配比

蛋白质:每公斤体重摄入1.6-2.2g,优先选择乳清蛋白(富含亮氨酸)、鸡蛋、牛肉等优质来源。

碳水化合物:占总热量50%-60%,训练前后补充快碳(如香蕉),日常以慢碳为主(燕麦、红薯)。

脂肪:占比20%-30%,侧重橄榄油、鱼类中的Ω-3脂肪酸,降低炎症反应。

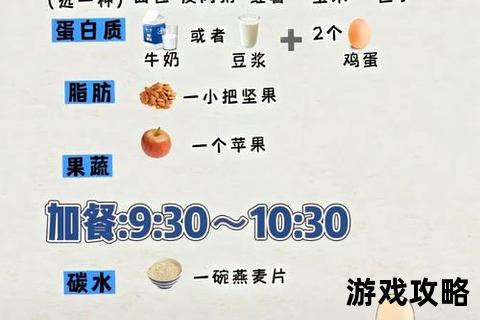

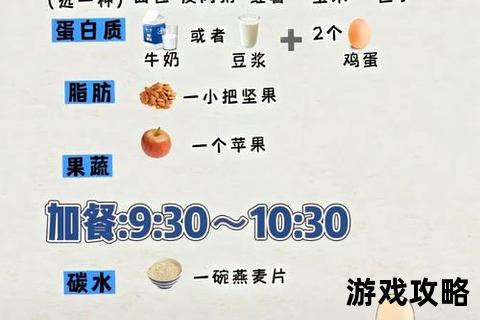

2. 分时段营养策略

训练前:摄入20-30g易消化蛋白质(如分离乳清)+30-40g低GI碳水,提升训练耐力。

训练后:30分钟内补充蛋白质与碳水(比例1:3),促进糖原恢复与肌肉合成。

睡前:缓释蛋白(酪蛋白)搭配坚果,维持夜间氨基酸供应。

3. 补剂增效方案

肌酸:每日5g可提升力量表现8%-15%。

β-丙氨酸:延缓肌肉疲劳,尤其适合高强度间歇训练。

四、用户反馈与常见误区

成功案例

@健身爱好者A:通过「5×5渐进计划」半年内深蹲重量从60kg提升至120kg,臀腿围增加8cm。

@马拉松跑者B:强化核心肌群后,配速稳定性提升20%,伤痛发生率降低。

典型批评

过度追求孤立训练:部分新手沉迷器械夹胸、腿屈伸,忽视复合动作导致整体发展失衡。

饮食极端化:高蛋白摄入但忽视膳食纤维,引发消化问题。

五、未来趋势与进阶方向

1. 个性化训练算法:基于可穿戴设备数据(如肌电信号)定制动作轨迹与负荷。

2. 再生医学应用:利用冷冻疗法、高压氧舱加速肌肉恢复,缩短训练间隔。

3. 基因适配营养:通过DNA检测制定蛋白质类型与摄入周期,提升合成效率。

科学增肌的本质是力学刺激、营养支持与恢复管理的三重协同。无论是健身新手还是进阶者,只有建立系统化思维,避免「盲目堆重量」「跟风饮食」等误区,才能在增肌道路上实现可持续突破。正如职业运动员的共识:肌肉生长没有捷径,但一定有最优路径。